发布日期:

身处泥泞遥看满城花开

文章字数:1,245

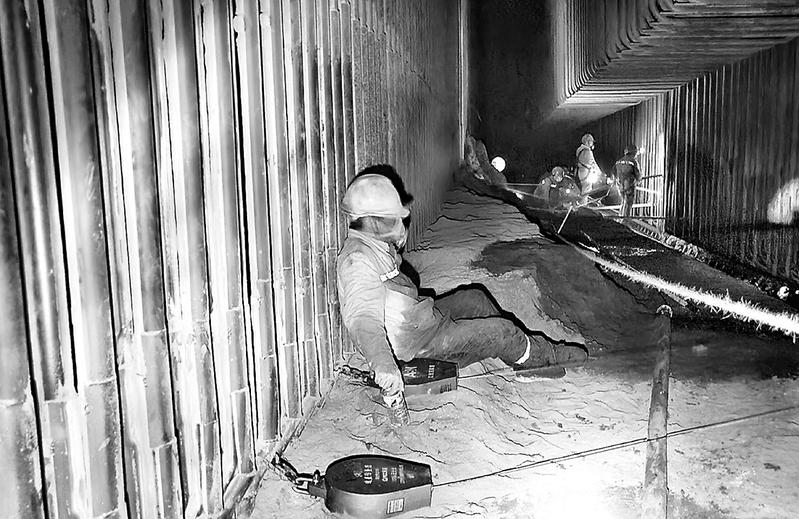

图为刘伦文瘫坐在灰堆里。

图为刘伦文瘫坐在灰堆里。 “你相信吗?出淤泥而不染的除了莲花外,还有锅炉专业的小泥人。”近日,就餐谈笑间,福能贵电公司锅炉专业张值刚说。“为什么是小泥人,不是小灰人吗?”笔者的认知仅停留在灰堆里工作的锅炉人。张值刚解释:“之前是小灰人,清焦冲刷时被水打湿,不就变成小泥人了吗?”

凛冬未去,二月的贵州依然寒冷,怀着敬畏的心,笔者裹着厚厚的防寒服再次来到福能贵电公司#1机组生产现场。在#1机水冷壁区域,锅炉专业正如火如荼地开展锅炉积灰清理抢修工作。电梯停在了9楼,开门的第一眼依旧是醒目的警示牌,还有熟悉的寒风。在锅炉区域54.6米处电梯平台,两侧是镂空的围栏和一眼能望到底的镂空栅板。继续爬上一个斜角约60°的“天梯”,才算来到锅炉专业作战起点——吹灰器平台。此刻已经是晚上8点,远处村庄星光点点,在高度55米处,四面透风的锅炉平台,寒风肆意凌虐地吹刮。而在高温再热器、水平烟道水冷壁处,刚被替换下来的工人们才吃上饭。笔者原以为“厚重”只能形容泥土,直到看到他们身上裹着的灰,衣服裤子早已看不清原来的颜色,甚至拿筷子的手,甚至对视时的眼睛……

周围的人都灰头土脸,笔者的目光在每个人身上停留好几秒,才发现每天都见面的同事李维云其实就在旁边。即使知道环境恶劣,但他“脏”得依旧让人难以置信,扎眼的黄色安全帽被湿了又变干的泥浆裹成灰色调,连帽子上特有的公司logo和本人名字都已看不清,唯有侧面的党徽熠熠生辉,还有帽子下那张笑脸。

一位刚从水冷壁出来的工作人员拿着布清理着防尘口罩上的积灰,接着换了一张新的防尘棉。“一般在里面待两个小时就出来休息一次。”听到这里,我欣慰两小时的频率也算这苦楚的工作中难得的惬意。直到他说:“里面的温度很高,长时间高温作业会虚脱……”笔者甚至不敢想象,在酷暑难耐的夏季,没有冰镇的西瓜,只有一个躲不掉的火盆,而锅炉人却要在这样的环境下工作两小时。对我们而言,两小时只是工作时间,但对锅炉从业者而言,那是一种身体承受的极限。

一个40厘米左右的孔洞,是锅炉人进入水冷壁的唯一通道,专业名称“人孔门”。仅仅是站在洞口面前,就如同人间炼狱,不同室外凛冽的寒风,洞口吹出的是滚滚热气。身后是“冰”,而面对着“火”,这极端的温差再加上裹挟着浓灰的风,让人难以呼吸。做好充足的准备工作后,笔者打着手电筒再次靠向“人孔门”。近处,锅炉专业刘伦文已全身湿透,瘫软地坐在灰堆里,手里小小的矿泉水瓶,撑着他疲惫的身体;远处,设备部部长张自由一直坚守在炉内,为更黑暗处的工作者打着灯光。

从2月22日晚上10点到23日晚上11点30分,两支高压水枪不间断地冲刷着炉内的煤焦。漫天的灰尘仿佛要吞噬手电筒打出的光柱,肆意地在光源里跃动挑衅。笔者一直以为“灰人”是对锅炉从业者最简单粗暴且直接直观的定义,原来“泥人”才是。

炉内无尽漫漫的灰依旧肆起,但终归战胜不了义无反顾、勇敢奔赴的锅炉人。他们用肩膀扛起责任,用行动践行担当,见证他们的是一路“泥花儿”……

(杨焯茗摄影报道)