发布日期:

三代同在矿区遇见更好的幸福

文章字数:1,562

“李爷爷,锻炼回来啦!”“张阿姨,去买菜呀!”行进在上班的途中,叶建豪熟络地与相遇的人们打着招呼,脸上洋溢着灿烂的笑容。虽说叶建豪是今年6月才入职的新人,但邵武煤业公司的职工、家属少有不认识她的,因为她可是正宗的矿三代,祖孙三代见证了邵武煤业的发展与变迁。

“幸福就是有饭吃、有衣穿、有房住。”叶建豪的爷爷叶生荣对幸福的理解是那样朴素。年轻时叶老爷子常为一家人的生计发愁,吃上饱饭更是一种奢望,要生活就得外出找活计。当时恰逢家中亲戚在晒口下家山煤矿做工,经其介绍便带上了两件打满补丁的衣服,于1959年独自一人辗转来到下家山煤矿,从此开启了叶家祖孙三代与煤矿的不解之缘。

叶生荣来到矿区时正值煤矿初建,那时候物资极度匮乏,好长一段时间都是住茅草屋、洗冷水澡。1960年,福建省重工业厅接管了下家山煤矿,将其与晒口周边另外两个小矿合并后改名为“邵武煤矿”,此举同时给邵武煤矿带来建筑公司和大批人马。他们为矿区修建了职工宿舍、食堂、澡堂、公共厕所……我也因此搬进了二号井旁的两人间宿舍,当时别提多开心,觉得生活十分有奔头,再苦再累都值得。”彼时叶生荣在煤巷掘进队,工作面通风条件差、设备落后,打眼用大锤、钢钎,运输靠人拉肩扛,一天活计干下来,煤尘呛得他气短口苦,一张脸上黑的只能看见眼睛和一口白牙。尽管如此,他依然坚持每月出满勤,每班干满点,在他看来有职工宿舍住,有矿区食堂管饭,有澡堂洗热水澡,还有每月16元的工资,并在精打细算后能有结余寄回浙江老家便是最幸福的事了。

“幸福就是家庭美满,生活富足。叶建豪的父亲叶汝清这样说。1985年6月,叶汝清补员到邵武煤矿,住进了职工宿舍。我采煤那会儿与父亲比起来,整个作业条件都改善了,通风条件好了,运输也全用电瓶车。叶汝清说。如今在邵武煤业矿区依旧保留着当时修建的老桥,桥面两侧的铁轨就是小电车头往返运煤所用。

1987年,经人介绍叶汝清认识了在邵武工作的沈京萍,那时候叶汝清借着改善生活的由头常常带沈京萍下河摸螺丝,这一来二去便擦出了爱情的火花,两人在经历了5年的爱情长跑后结婚了,并向矿里申请到了家属宿舍,有了自己温馨的小家。我们结婚时,矿区的住房条件已经得到很大的改善,矿区新盖了多幢宿舍楼,职工住房是不用愁的。叶汝清说。随后,公司投入资金对职工住宅进行了功能改造,增设了卫生间、厨房等。2000年根据政策矿里实行房改,叶汝清买下了所住的公房,也拿到了房产证,他们有了属于自己的温馨小家。结婚时家电购置不齐全,后来随着收入逐年增加,我们夫妻俩就计划着每月拿点钱出来添置家电。叶汝清说。看着一件件小家电填满自己的小家,便是叶汝清夫妻最甜蜜的幸福。

“幸福就是自己能不断地成长,保持心中有梦,眼里有光。”90后的叶建豪有着同时代年轻人一样的价值追求。“闽北山区里的孩子,总是想考得远一点,想去大城市看一看。叶建豪通过自己的努力考上了厦门的高校,毕业后便在厦门一家公司从事人事工作,实现了“远一点”的心愿。但在灯火霓虹的大都市呆久了,就会想念家的温度,会念起童年和少年时期在矿区生活的点点滴滴。在邵武煤业转型发展取得实质性进展,2020年再一次向社会发起人才招聘之际,叶建豪便积极应聘并成功入职。

“我不惧远行,也不怕归来。人有目标就有希望,回到生我养我的这片热土,能和家人和睦快乐地生活在一起,能为爷爷和父亲奋斗了一辈子的企业发展贡献自己微薄的力量,能在企业转型发展中成就自己,我十分开心。谈到离开大都市重返矿区是否后悔时,叶建豪坚定地说。这个90后女孩的选择不再是仅仅关注经济收入,更关注个人的获得感、满足感,以及理想的实现。如今的她,还在悄悄地准备着在邵武城区按揭买房,更好地改善家人的生活条件。

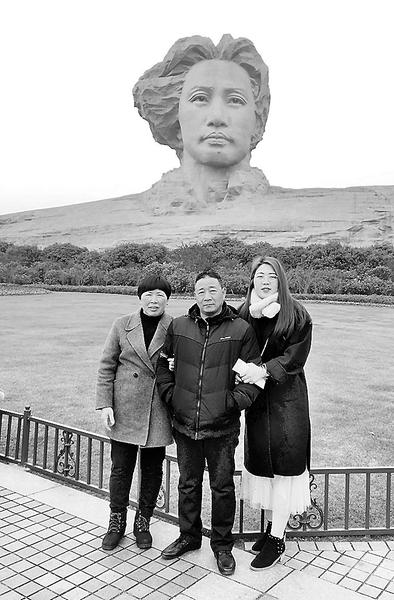

(赵芯叶建豪摄影报道)图为叶建豪(右)与父母合影。