发布日期:

父亲是我心中永远飘扬的旗帜

文章字数:1,829

我父亲翁吓潭是永安煤业公司的一名退休矿工,每当他说起自己过去在煤矿的事情,眼里总会有光,说到兴起,还会点一根烟。回忆起那段峥嵘岁月,他心中那颗爱矿之心依然熠熠生辉。

艰难困苦是考验矿工的试金石

父亲1952年出生在福清县江阴公社南曹大队的一个渔民家庭。1971年夏天,莆田地区到永安投资兴办的斑竹坑煤矿(时称莆田煤矿)在家乡招了一批矿工,父亲就在当时入了矿。父亲初入矿山时正是矿井的建设阶段。那里只是一个地质队刚刚勘探出来的点,没有路,没有桥,就连歇脚的地方都没有。

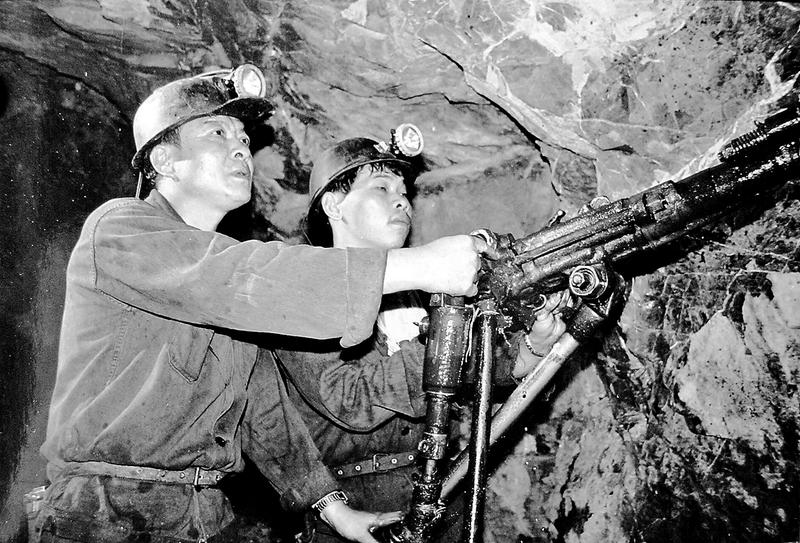

父亲被分配在掘进队,掘进是井下最艰苦的工种。一开始,他们拿着锤和钎徒手开凿岩壁,用铲子把松动的石块挖走,再埋入炸药爆破。后来有了机器,狭窄的地道里充斥着机器的轰鸣声,耳朵整日嗡嗡作响。下了班,从矿洞里走出来,满身都是煤粉,连唾沫都带着煤渣子。

当时的煤矿工地上杂草丛生、荆棘遍布,每当夜幕降临时,还能听到野兽的嚎叫声。矿工们住的是用竹篱笆围成的草棚,糊上泥巴,垫着茅草,春夏秋冬就这么过着。食物得撑船到河对面的村子里买,蔬菜极少,大多时间都是馒头就着白水。搭个竹架两边围住,就算是间“澡堂”,夏天气温高,洗凉水澡还凑合,冬天可就麻烦了,烧的一盆水还没洗完就凉了,经常冻得全身发抖。由于当时卫生条件差,许多工人染上了皮肤病。当年许多同乡人吃不了煤矿的苦,纷纷离开,还劝父亲一同放弃,但父亲还是坚持下来了。

1992年春节,父亲承接了清理井下水仓的任务。水仓是矿井里的地下水淤积池,里面混合着淤泥、煤粉以及各种排泄物,恶臭扑鼻。清理的人必须跳进去,用桶将这些淤泥装走,再用板车一桶桶拉到地面,这是其他队都避而不接的苦差事。井下温度低,井水更是刺骨透心凉。父亲咬咬牙带头跳了下去,泥水一下子没过了他的肩头。随后,其他人也一同跳下去清理水仓。工作结束时,他们的双腿已经冻得发紫,失去知觉。

父亲说:“煤矿工作很艰苦,但也有甜。煤矿的艰辛就是人生的试金石!”

模范带头是劳模队长的传家宝

2001年,父亲从矿井退休,他在井下足足打了30年的巷道,有着丰富的井下生产技术和现场管理经验,成为当年永安矿务局采掘一线职工中唯一的“全国劳动模范”。父亲从一名普通工人,到成为一名中国共产党员,再到成为一名具有丰富管理经验、备受职工拥戴的掘进队长,先后被授予“全国劳动模范”、福建省“劳动模范”和“矿务局标兵”等荣誉称号。

在当年省属煤炭企业开展的高产高效劳动竞赛中,父亲所带领的掘进队以安全、质量、进尺、效益四个第一勇夺金牌,成为响当当的“王牌”掘进队,受到省煤炭工业总公司的表彰。

父亲因为工作中事事带头、处处领先,成为了职工心目中的“模范队长”,带出了一支善打硬仗的标杆掘进队,创造了单头月掘进运巷508米的省属煤矿的岩巷进尺最高纪录。他所带的掘进队,成为优秀队干成长的摇篮,副队长杨天文成为福建省“十佳外来工”;副队长张勇解决了硬岩爆破的难题;党员班长林国禄解决了掘进工序中的作业流程的难题,创造了班掘进“六茬”炮的纪录。

无私奉献是百里煤海的顶梁柱

上世纪八九十年代,有一句充满豪情的口号——“我的理想在矿山,人生的坐标在井下”,而说出这个口号的人,就是我的父亲。

1991年,父亲被任命为队长。同年8月,主斜井副-130水平大断层破碎带出现大面积冒顶,高度很快即达6米,井下漆黑一片,矿灯远射光线不足,无法看清顶上的石块是否会继续塌落。凭着20多年的井下工作经验,父亲意识到若不及时抢封,会出现更大的冒顶。顶冒得越高、越大,施工难度就越大、越危险。父亲奋不顾身地扛起4米长的木头,第一个冲到冒顶正下方搭架,队员们紧随其后,先是传送木料,而后也跟着上架支护……经过3个多小时的奋战,垫了40多层的“豆腐架”,终于堵住了冒顶口。

1994年,永安矿区发生了“5·2”特大洪灾,给矿井造成严重的经济损失。斑丰大巷、井口变电所、矿灯房、通讯以及斑丰轨道在百年不遇的洪涝中受到严重的破坏,公路也被洪水冲断了。正在出差途中的父亲闻知矿井受灾,立即提前结束出差,冒着大雨和山洪的危险,坚持从永沙煤炭铁路专线步行赶回矿井,参加抢险和处理灾后的铁路、抽水站、斑丰大巷的修复等一系列工作。为鼓舞士气,父亲还在本队率先组织了“我为矿井献爱心”捐款活动。

父亲对煤矿岁月的回忆,使我感受着老一辈煤矿人浓浓的矿山情怀。父亲是我心中永远飘扬的旗帜。(翁柳云)