发布日期:

辉煌,在历史印记中升腾

文章字数:1,477

图为1958年,柯坑煤矿第一个井口。

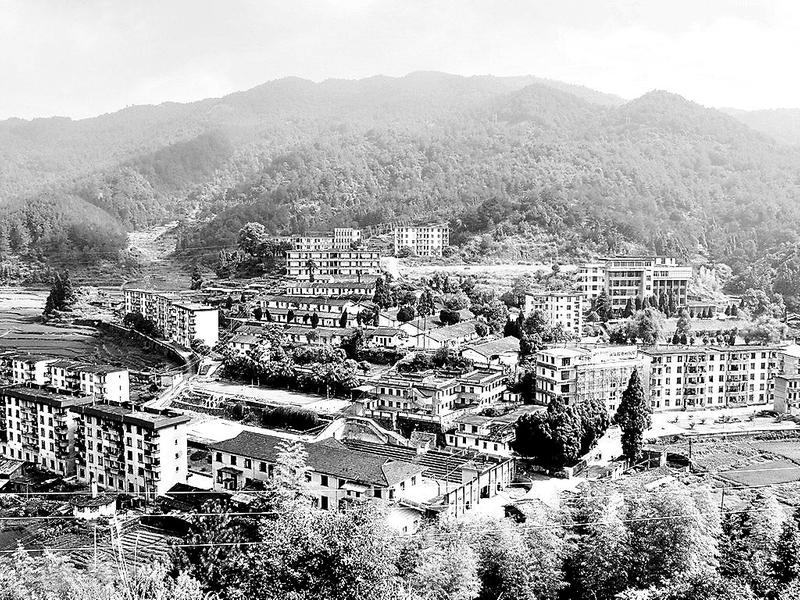

图为现在的柯坑煤矿生活区全貌。

7月,永安煤业公司柯坑煤矿进入关井闭坑,这座矿井是永安煤业公司最早建设的矿井,从1958年建设,至今已有62年的煤炭开采历史。这座矿井见证了福建煤炭从无到有的历史进程,经历了从无序开采到科学开采、从弱到强的发展过程。这座矿井给在这里洒下汗水的矿工留下了许许多多的念想,留给人们数不清的历史印记。

新中国建设初期,因为缺少能源支撑,福建经济发展缓慢,急待摆脱困境的福建人想到了在八闽大地寻找煤炭。1958年,原先隶属上京矿务局的柯坑煤矿兴建了,名为晋江地区上京煤矿,之后,有福清、莆田、同安等沿海地区组织的队伍到此处附近寻找煤炭,也有解放军部队参与,这些队伍先后成立各自的煤矿,有莆田煤矿、大福煤矿、同平煤矿等等。

建矿初期,生产条件极其简陋,井下的一切程序全都依靠手工操作。挖煤用锄头,掘进靠钢钎、大锤,出渣出煤用土箕一担

一担地往外挑,每班每人多的要挑七八十担,照明多以蜡烛、煤油灯、“臭土灯”等。通风根本就谈不上,所以工人们常常咳嗽。1958年,矿区职工达1850多人,居住条件非常恶劣,多是沿矿井搭建简易木板房、土坯房。在柯坑这片山林里,来自福清、莆田、同安等地的民工们在此安家成为柯坑煤矿第一代矿工,这里也有了上柯坑、中柯坑、下柯坑的地名。几番停建后,柯坑煤矿三号井正式恢复生产,直到今天,矿工们都以“三号井”称呼柯坑煤矿。

开矿之初,来自各地的找煤者都是插碑为界、占地为王,带有极大的混乱性和盲目性。柯坑煤矿元老、原后畬矿第一任矿长陈庆棋说起了当初柯坑煤矿建设的困境:“最初面临的是一无资料,二无设备,三无技术力量。”

陈庆棋回忆:“首先要在通往‘硐口’的山间开出一条路,大伙儿用锄头挖、柴刀劈,当时正值七月天,大伙儿顶着一顶斗笠在山中披荆斩荆,很多人被山上的荆棘刺得体无完肤,还好我们都坚持下来了。”

现居住在柯坑煤矿的退休老矿工郭高路是该矿最早的建设者之一,见证了这座煤矿的发展过程。郭高路回忆起自己一生的奋斗历程,心中有许多感慨:“1966年,我来到柯坑煤矿,那时候,家里吃不饱饭,穷得叮当响。刚到煤矿时,一个月工资32元,还得交给村里生产队两元,实际收入也就30元。这座煤矿最早是1958年兴建的,但因为各种原因,停停建建,1966年开始招工,正式生产。”

时至今日,郭高路仍然不会忘记当初的生产环境与生产条件:“我们打炮眼是用手工一锤一锤敲出来的。在井巷运输中,还有独轮车、木制轨道、自制空压机等原始的操作工具。我们当初在作业时,经常是整个月泡在‘水巷’里。”

在开拓新巷道时,因为作业环境差,顶板不断渗水,雨衣抵不住井水,加之新开拓巷道排水设施跟不上,郭高路和许多职工整个班都要泡在水里操作。就是在如此艰苦的环境里,老一辈矿工们用青春的汗水抵御贫穷与困苦,一步一步走出逆境。

62年来,历届领导班子、几代矿工承前启后,继往开来,柯坑煤矿不断发展壮大,年生产规模由最初的4000多吨不断攀升,最辉煌时期1984年的产量达到26.8万吨。该矿先后荣获原煤炭部、能源部授予的“地方国营先进矿”“全国矿际竞赛先进矿”等7项称号,省政府、原省煤炭工业局授予的“安全生产先进单位”“通风甲级矿”“省级质量标准化矿井”等34项称号,三明市委授予的“三明市双文明单位”“安全管理合格单位”等称号。

曾经的辉煌,在柯坑煤矿关井闭坑的号子声中绽放;曾经的辉煌,从那一条条轨道中闪耀;曾经的辉煌,从一张张旧图片中跃出。(陈君英 张志良 摄影报道)