发布日期:

那一代人的奋斗岁月

文章字数:3,730

题记:今年是华厦设计院建院60周年。“幸福都是奋斗出来的”,华厦设计院能有今天的发展业绩,与老一辈人的努力奋斗息息相关。为了记录下老一代华厦员工为了发展福建的煤炭事业兢兢业业、不懈奋斗的历程,让老一辈艰苦奋斗、勇于创新的精神得到传承,记者于日前探访建院时第一代建设者的奋斗足迹,以激励年轻的华厦人继承传统,推动华厦设计院朝着做强做大的目标而努力奋斗。

今年5月初,记者先后两次对华厦设计院的十多位为支援福建煤炭生产从抚顺煤矿设计院、华东煤矿设计研究院来闽的元老进行了采访,老一辈人不讲条件、不计报酬、艰苦奋斗的品德让记者深受感动。他们在荒山野岭中,用创业者的满腔热情、勤劳的双手和智慧的头脑,在福建这个煤炭资源有限、地质条件复杂的省份,设计和参与建设了大大小小三十多对矿井,为福建的煤炭生产做出了突出的贡献。

“科研人员就是要去发现问题并解决问题的”“1958年,为了支援大炼钢铁,人们开山挖洞,用的工具是锄头、柴刀、钢钎、大锤。采煤工出煤时,把挖出的煤装进用竹条编的特大箩筐里,弓着身体,用肩膀拉着,一步步地从洞里拉出来,或者用土箕一担一担地从洞里往外挑。劳动强度大,而且速度慢、效率低,个个累得筋疲力尽,苦不堪言。”设计院土建高级工程师王金城在接受记者采访时,仿佛又回到那个开采煤炭的艰难时期。

王金城介绍说,南方的煤炭开采原始、落后,1958年开采煤炭,工人们手锤打眼,两人一组,一人扶着钢钎,一人抡着大锤。为了改变煤炭开采的落后局面,支援福建煤炭开采,1958年10月,由原煤炭工业部所属的抚顺煤矿设计院和原化学工业部及安徽省淮南矿务局组织部分工程技术和管理人员汇集到福建,在福州市成立了福建省燃料工业局设计院。

当时,条件十分艰苦,没有住房,他们用竹子搭建房子,即使墙壁糊上泥巴,仍然四处漏风,冬天寒风刺骨,夏天热气腾腾。没有澡堂,只能自己烧水洗澡。设计人员把设计室搬到生产一线,与工人们同吃同劳动,在十分简陋的竹棚里设计出一张张图纸。上世纪五六十年代,他们的月收入56.5元,而出差补贴每天只有一角钱。

今年已经92岁高龄的蔡家麟说:“我们当时就是敢想、敢干、敢实践。”他们当年从抚顺煤矿设计院来的有35人,当时最年轻的技术员今年也已经84岁了。那个时候没有资料,没有百度查询,加上南方矿井地质条件复杂,给他们的科研设计和煤炭开采带来了很大的困难。但为了彻底改变福建煤炭落后的开采方式,把煤矿工人从笨重的体力劳动中解放出来,他们边干边学,碰到问题就向外省的大矿请教。实行边勘探、边设计、边施工的现场“三结合”设计,建成了一座座矿井。

曾担任过设计院副院长的邓再生说:“没有前辈传帮带,碰上问题只能翻书本,查资料,出去取经,有人笑称我们是‘西游记’。经过多年的努力,我们完成了五局三矿大大小小三十几对矿井的开采设计。”

邓再生详细介绍了建设煤仓的经过。当时,铁路火车装煤要求几分钟就要把一列火车皮装好,大概从1970年起就开始建设万吨煤仓,但建成后出现最严重的问题就是经常堵煤。红炭山1万吨的煤仓,用的是普通的石材,不够滑,常常出现堵塞现象。一堵塞,就严重影响生产。

邓再生说:“科研人员就是要去发现问题并解决问题的。当时,我们就到外面去调研,找解决的办法。人家告诉我们,在出仓口要用辉绿岩铸石,我们回来马上对煤仓底进行改进,果然好多了。但出现粘度大、水分大的煤还是会堵塞。真是一个问题解决了,又出现了新的问题。”

后来,他们又到外面去“取经”,了解到河南郑州有一厂家生产一种叫“空气炮”的产品。这种“空气炮”埋设在仓口,一旦出现堵塞,就用高压气体冲击,像放炮一样让堵塞的地方松动。多年来,华厦设计院科研人员针对煤炭生产中出现的问题,研究产生的原因,借鉴别人的成功经验,引进新技术解决问题。一个矿搞成功后,推广到其他的矿井。到上世纪八十年代初,福建煤矿就完全解决了 堵煤的现象。

敢于实践,建成全省

唯一的水力采煤矿井

邵武煤矿在+190水平一采区旱采结束后,该矿工程技术人员参照北京房山矿、山东八一矿的水采图纸,结合邵武煤矿煤层的赋存条件和生产状况,将+190水平一采区设计为水力复采区,并设计有地面辅助工程。该水力复采年设计生产能力8万吨。于1983年6月完成设计,整个工程于1983年5月9日开工,1986年6月底基本完工。1985年5月7日中午开枪 试采。

“我们设计院原先也没有搞过水力采煤,但‘世上无难事,只要肯登攀’,上世纪八十年代初,由我牵头,组织了工程技术人员出外取经,借鉴别人的经验,还邀请外面专家到现场指导,于1983年7月完成了邵武煤矿-40水平二采区的水力采煤工程设计。”邓再先说。

设计院设计的图纸完成后,陆续分批向邵武煤矿提供,最后一批图纸在1986年初提供完毕。井巷工程、运输提升系统基本是重新设计,地面工程一半沿用+190水平一采区水力复采工程的设计项目,一半重新设计增建。该设计年生产能力30万吨,其中提升运输系统、地面洗选、煤泥处理、中央水泵房等生产环节的设计能力已经包括水力采煤的年产量,即这几个环节的设计年生产能力达40万吨。

-40水平二采区水力采煤于1986年7月9日上午10点17分开枪试采。整个水采于1996年3月全部结束。这是我省唯一采用水力采煤的矿井。“科研人员不能停止探索 的脚步”

“创新是为了解决福建煤炭开采的问题,科研人员不能停止探索的脚步。”邓再生说。

上世纪七十年代初,设计院科研人员与龙岩煤机厂共同研制了一台采煤机,在1米以上的煤层实现了机械化采煤,大大减轻了工人的劳动强度,提高了生产效率。但是,福建的煤层赋存条件变化大,很不稳定。采煤机一碰上五六十厘米的煤层就无能为力了。所以,采煤机试用了一段时间,因为煤层不稳定,不得不于1976年下马了。

邵武煤矿的水力采煤本来的设想也是挺好的,不再有粉尘污染,减轻了工人的劳动强度,他们也解决了生产技术的许多难题,但回采率低、资源浪费比较严重,而最后却卡在煤泥的处理上。福建煤炭粘度大、颗粒小,煤水分离难度很大,最终无法处理,部分煤泥在暴雨冲刷下流入富屯溪造成污染,1996年3月只好停止了水力采煤。

邓再生说:“尽管有些科研项目半途而废,但作为科研单位,不能停止探索的脚步。1986年,设计院成立了环保水暖室,现在发展为生态环保分院,是一个很有前景、新的经济增长点。”

近年来,生态环保分院不断提升资质水平,发挥资质和资源的优势,巩固环评工作,同时依托环评甲级资质拓展外省矿山环评业务。做好环境监理项目,发展环保管家、第三方治理等新的环保业务,拓宽环保产业业务范围。2017年,生态环保分院营业收入超过1000万元。

站高位,做高端,创造出新的业绩

1983年荣获国务院特殊津贴的高级工程师詹锦泉笑称自己是“万金油”。见记者有些疑惑,他解释说:“那些年,我从事水库防渗漏、建筑灌浆、防洪堤高压旋喷注浆等多方面的业务,别人就说您哪一方面都是专家。”

而詹锦泉却谦虚地说“只有注浆技术方面有一技之长”。2012年,他在煤炭工业部出版社编辑出版的《注浆技术》中有自己编写的章节,发表了独特的见解。多年来,他正是凭借着这方面的技术优势,从1978年起到2016年参与宁德热电厂基础注浆,与设计院开发部的同事完成了一项又一项注浆工程。他们依托长期从事地下工程科研施工的优势,把钻探、锚喷、爆破、掘进、注浆等地下工程技术应用于建筑、水利、电力等部门,开展跨行业服务,并结合各部门的需要,不断开展新技术、新材料、新工艺的科研、开发和应用,共完成500多项工程的施工任务,工程总价上亿元。

詹锦泉还回忆了2011年福建广电大楼建设时,1700多根桩基在打桩时部分存在缺陷,有的因为底部有渣土,有的底部被水浸泡后松软。他们通过注浆将桩基进行加固,可以使桩基承载率提高20%~30%,大大提高了建筑物的坚固性。

“这些年我们所做的许多工程技术在行业内处于领先水平,我们的技术资质取得了长足的进步。在许多领域,我们成为权威的鉴定机构,就是因为我们站高位,做高端,树品牌,才有了话语权。”陈斌总经理在一次接受记者采访时说。

近年来,华厦设计院领导以建筑工程、生态环保和安控技术为主业,开展了专业门类齐全的综合性科研设计技术服务和咨询服务。公司现有高级职称60多人(含教授级高工8人),工程师50余人,各类国家注册工程师100余人。目前拥有专业资质20多种类,涵盖30多项业务范围。近年来,华厦设计院完成了国家、省内外重点大中型工程设计项目千余项,2015年通过了省“高新技术企业”认定,获省级以上优秀工程设计、优秀科技成果奖几十项。设计院正以“缔造绿色家园,共筑美好生活”为发展宗旨,锐意进取,开拓创新,力创一流业绩。

(文/林清霖吴跃进李美兰

供图/跃进美兰)詹锦泉(右一)到高压旋喷施工现场进行技术指导。

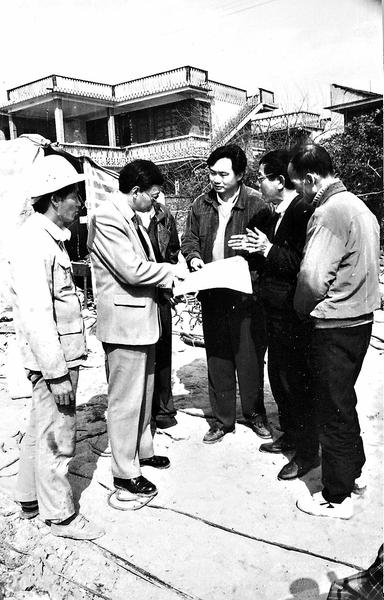

邵武煤矿水采工程竣工投产合影。第一排右一是邓再生,第二排右一是蔡家鳞,第二排右四是王金成。基坑高压锚喷。